地名,是历史的产物,也是城市的记忆。江阴地名源远流长,蕴藏着深厚的历史积淀和人文内涵,《江阴地名故事》此前推出的镇街篇广受好评。

岁月流淌,时光悠扬。接下来,我们将陆续推出江阴的老街古巷,和大家一起走街串巷,重温江阴人的独家记忆!

大街

大街,现名人民路,东西走向,是江阴城内最为古老的街道之一,相传建于隋朝,距今已有1400多年的历史。

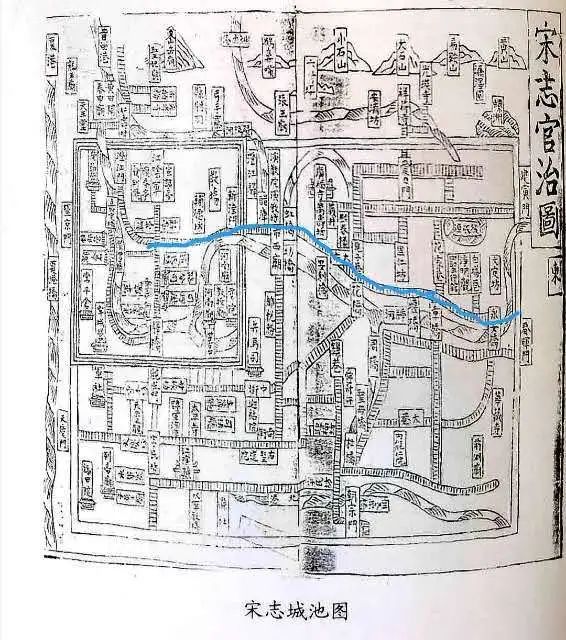

宋志城池图上,大街巍然耸立,从江阴军衙起,一直延伸到文定坊、永安桥头。其中的军衙就是后来的县衙,繁盛的大市就是如今的人民路步行街,外城的文定坊对应着现在的文定路一带,大街之长可见一斑。到了明清时期,大街东面有所缩短,就是如今的东门大桥那里,这样的格局一直延续了很长一段时间。

△宋志城池图上的大街

据江阴现存最早的明代县志记载,大街从西悦来坊到东春晖门,街两面有巷十一条:鲇鱼巷、察院西巷、察院东巷、城隍庙巷、杨山人巷、观音寺巷、安利巷、贷巷、高巷、杨家巷、卜家巷,宛如大树的枝杈,共同勾勒出丰富的城市肌理。

自古代起,大街便是江阴城市商业与生活的核心。尤其在明清时期,更是达到了空前的繁荣兴盛。米豆、土布、烟酒、杂货、药店、茶馆、饭馆等商号、店铺鳞次栉比,热闹非凡。由于县府设在县前街,大街西段西大街成为闹市。辛亥革命后,县政府迁入大街东面的学政节署,大街的商业重心也随之转移到了东大街。

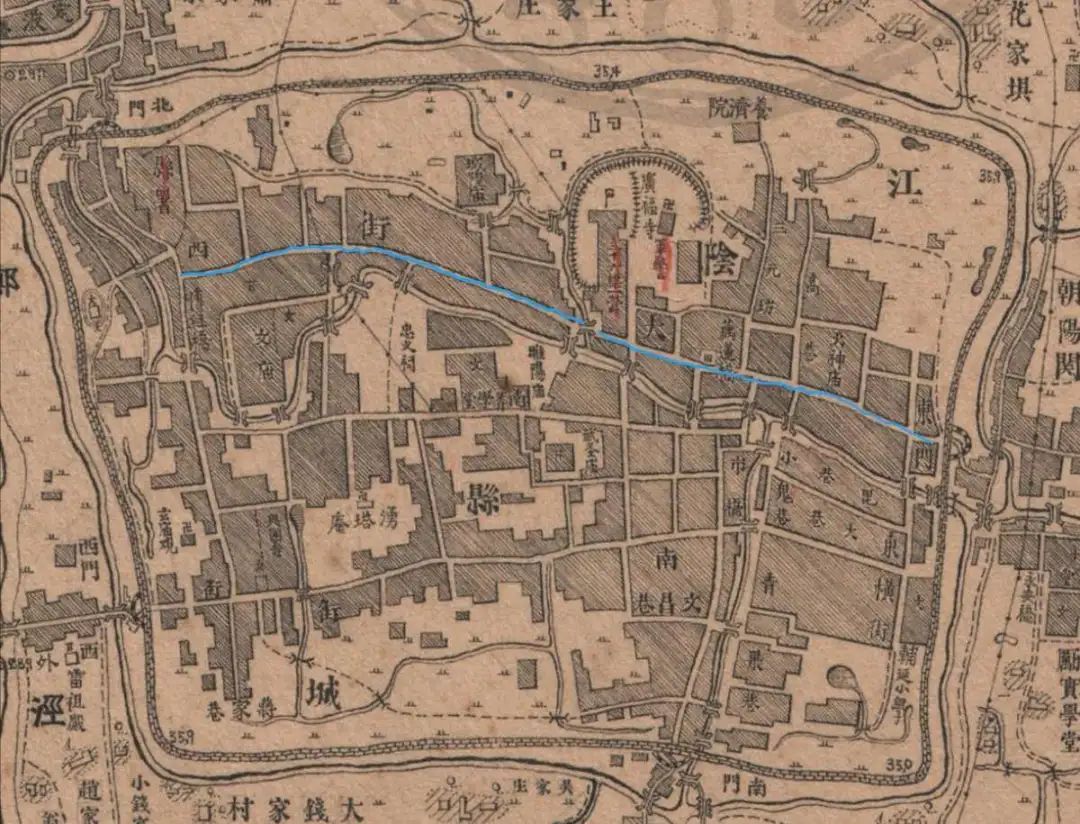

△1911年时的江阴大街

新中国成立后,大街分成了六条街,从西起分别是西大街、司马街、虹桥街、新民街、新生街、东大街。1958年前后,大街更名为人民路。从1960年到1972年,江阴城内将东西大街进行拓宽与延伸改造,并将市河黄田河上的龙头桥、善政桥等23座桥梁拆除,填没内城河及文庙前的玉带河,经过这番改造,人民路成为当时江阴城内东西向唯一畅通的街道。到了1977年,人民路从东门到西门全线贯通。

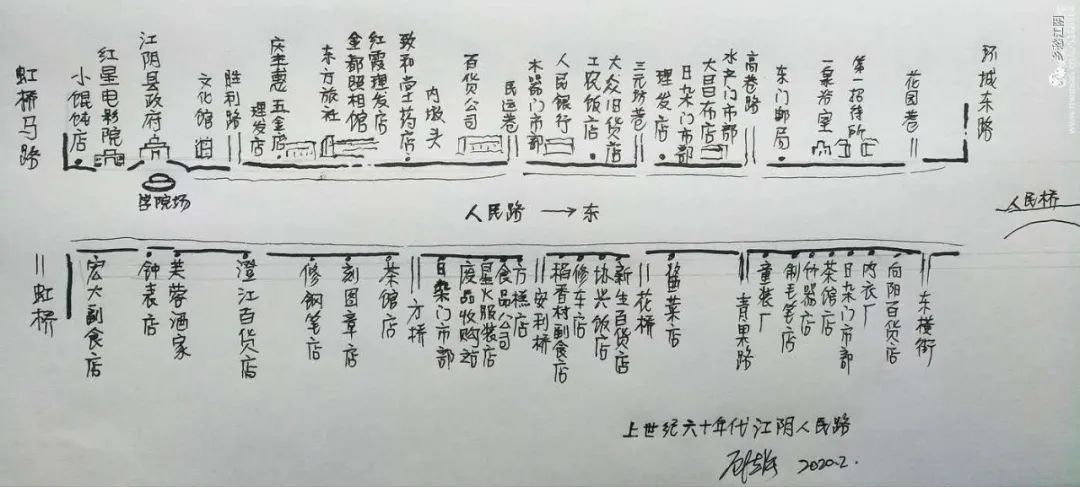

△60年代江阴大街(司马街至人民桥)手绘图

(顾之翔提供)

虹桥路和青果路之间的人民路,因地处城中心,自然而然成为江阴最早、最主要的商业大街,临街新建的公共性建筑成为后来江阴人耳熟能详的地方:北侧有市(县)政府办公大楼(现江苏学政衙署遗址公园)、工艺美术社、五金家电商场、向阳旅社、映红照相馆、红霞理发店和致和堂药店等门店;南侧则有人民饭店(现为华联商厦)、方桥茶馆、芙蓉酒家、澄江百货商店等,这些店与江阴老百姓生活息息相关又热闹之极。

△人民路向阳旅社(顾之翔拍摄)

△人民路映红照相馆(顾之翔拍摄)

△人民路致和堂药店(顾之翔拍摄)

1980年,人民路拓宽,并延伸至西门桥。1992年,道路进行了重新规划,人民路又变长了,东接黄山路,西连西外环路夏港普惠村,其中黄山路至东门人民桥为人民东路;东门人民桥至西门大桥为人民中路;西门大桥至夏港普惠村为人民西路。如今,人民路延伸至东外环路。

进入新世纪,2002年3月29日,随着位于人民路上的老市政府办公楼和第一副食商店营业楼成功爆破拆除,人民路步行街改造工程拉开帷幕。

△拆除前的老市政府

△施工中的人民路步行街

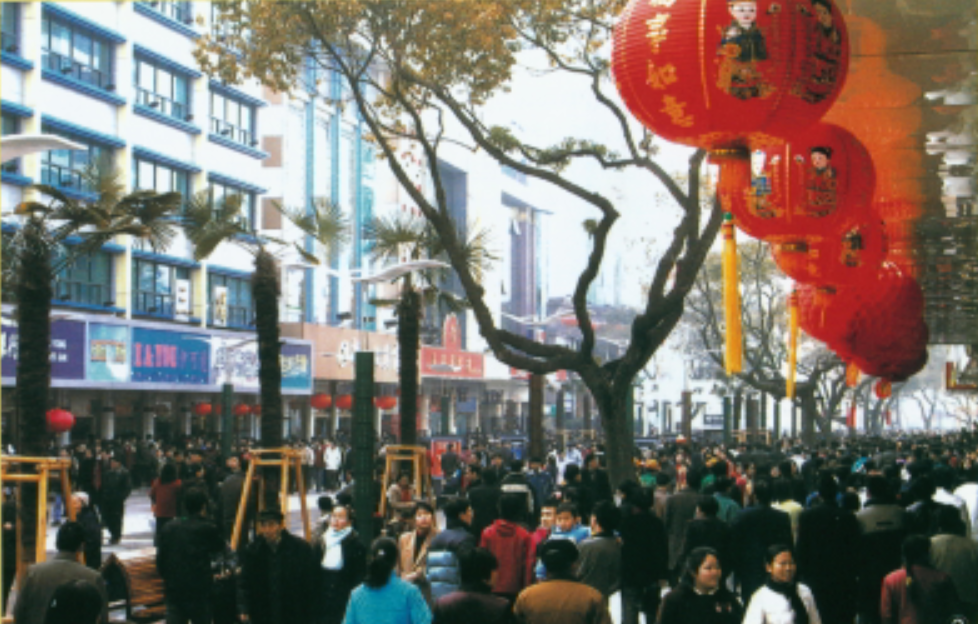

2002年9月,人民路步行街正式投入使用。2010年开街的澄江福地商业街区作为人民路步行街的补充,它极大地满足了江阴市民的购物、美食、娱乐和休闲的需求,一度成为年轻人的聚会地标。

△2003年春节,新建成的人民路步行街上行人如潮

△如今的人民路步行街

从隋朝至今,历经千年风雨,大街见证了无数的兴衰荣辱、时代更迭。可无论怎么改变,大街却都始终承载着江阴的历史记忆与城市灵魂,在时代的浪潮中持续散发着独特魅力,继续书写着属于这座城市的精彩篇章。

部分文字内容摘自《江阴地名掌故》作者:文达