刚刚过去的“五一”假期

无锡景点“热力图”上有几处“红得发紫”

点开一看

竟都藏在群山古刹间

严家桥村、尧歌里

南方泉老街、黄土塘村等传统村落

迎来客流高峰

逃离都市喧嚣的年轻人

纷纷“进村”去班味

🌻🌻🌻

无人机镜头下

青砖黛瓦间流动着斑斓的潮牌服饰

古戏台上传统锡剧与网红直播同框献艺

桥头街巷摆上咖啡文创

还挂起打卡牌

“想你的风还是吹到了南方泉”

……

当都市“流量”涌入传统村落

沉寂的乡村古迹

打开了“拥抱”潮流的通道

如何巧接“流量红利”

寻找商业开发和原生态保护的平衡点

营造纾解都市疲倦感的“松弛地”?

禧宝深入探访👇

古村落“爆火”,原因何在?

“虽然知道我们已经火了,但没想到会这么‘火’,才下午2点不到,备好的小馄饨已售罄,还是低估了‘五一’的流量。”

在尧歌里开了1年多茶馆的主理人王洋目睹了一个村落的“爆火”之路:“别说‘五一’假期,周末人流量也相当可观,来军嶂古道徒步的人非常多,上山下山路上都来客栈坐会儿,歇歇脚、喝杯茶,消磨时光。”

同样“火爆”的还有严家桥村。

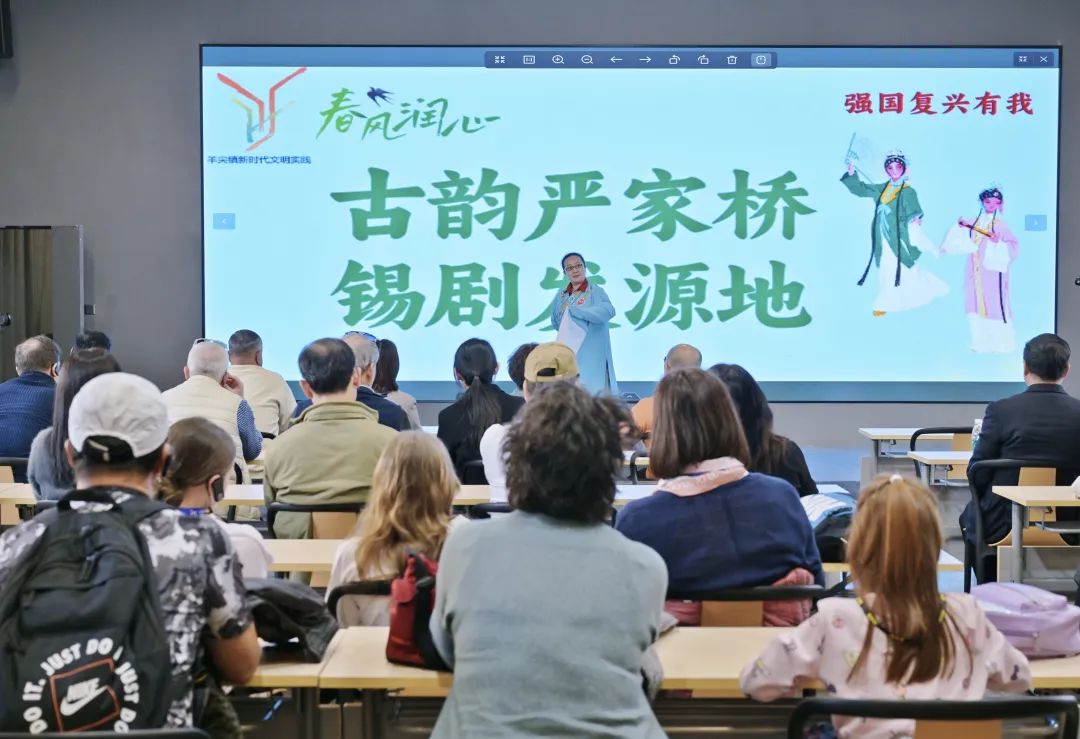

严家桥村名列第二批中国传统村落,被外界誉为“锡剧第一村”和“教授村”。

“五一”期间,严家桥村谢埭荡又“研发”了新玩法,以乡野大地为景,打造“印象渔村”,草棚、躺椅、露营,捞鱼、撒野、休闲,切中都市人的“放松点”。

“户外的野趣是城市给不了的,来了就不想走,希望这种纯天然的村落能一直延续下去。”上班族小杨和同伴们感慨道。

久在樊笼里

复得返自然

无锡人对传统村落情有独钟

5月4日,假期接近尾声,某平台一篇《无锡这个古村,值得去走走!》的推文,流量极速突破4万,文章推荐的正是千年古村黄土塘,该村名列第六批中国传统村落。

老街岁月里的“西瓜甜、烧饼香”、黄土塘战斗纪念碑、美如画的锡东生态园,这些听上去就很想到达的景点吸引着“流量”奔涌。

“爆火”的背后

如何接住这泼天的流量?

“很想到乡村看看,交通线路介绍下,立马就去!”

“景色很治愈,想去打卡。”

……

翻看粉丝留言,向往的热度很高,不难预见,黄土塘村或将是下一个“爆火”的传统村落。

“这两年,无锡的传统村落几乎‘挖掘’一个火一个,带动村内本土非遗美食、村游体验、农家民宿火起来,吸引网红品牌餐饮入驻,带动一波波消费热潮。”

在业内人士看来,人们把寻找乡愁和远离喧嚣的小愿望寄托在乡野间,希望找到充满松弛感的旅游地,成就了一个又一个热门打卡点,而这些村落也在迅速“蜕变”,尽力迎合当下市场需求。

流量之下如何“安放乡愁”?

东街享小资、西街闻烟火,南街寻文艺、北街老生活。

去年年初,S1线开通,带火了南泉老街,大批游客挤进小村落。

去年下半年,颜值、配套紧急“上新”后,南泉老街正式步入传统村落“热门打卡地”。

5月6日,禧宝再次来到南泉老街,刚刚送走“五一”假期的“大流量”,老街略显“疲惫”。

“急不来”咖啡甜品、叶子松花饭团、东坡肉、筒肠……时尚现代风格品牌店和插着红边黄旗店招的“本地店”相映成趣,老房子门前讲着本地方言的土著和“后备箱咖啡”主理人在一条街上“叫卖”,这画面复古又现代,却多了一丝违和感。

“开始怕接不住流量,现在又不知如何更好让‘流量’变‘留量’。”武大郎烧饼店店主熊老板有些无奈。

而在鹅湖镇鹅湖村经营30多年竹编作坊的薛师傅,从未想过自家竹匾能成为年轻人追捧的“非遗潮品”。

“听说网上非常火,还有自媒体博主想来店里直播带货,讲一讲老手艺人背后的故事,可我们只会编织,如何讲好故事,推广竹编工艺,还真不会。”老匠人直言道。

百年祠堂变身“古风摄影基地”、尘封多年的老宅子改造成民宿、草地上加盖彩钢房经营烧烤摊,传统古建筑简单一改“秒变”西式风格……

细细品味近年来新开发的传统村落,不难嗅到急功近利带来的“后遗症”。

“传统村落开发不应成为商业进村的‘秀场’,商业化与原生态应动态博弈、相互融合、取长补短,既满足市民乡野体验需求,又能提供舒适服务,避免过度开发。”

市住建局相关负责人介绍,我市传统村落开发遵循“保护优先、兼顾开发、合理利用、活态传承”原则,不是给村落筑起围墙,也非推倒重建,而是搭建桥梁,一张蓝图、一村一品,让传统村落气质依托商业开发后获得新生,当流量来后也能更好“安放乡愁”。

“活态传承”怎样更好破局?

截至目前,我市累计有55个传统村落、29个建筑组群被列入省传统村落名录,11个村落被列入中国传统村落名录,宜兴、江阴入选省级传统村落集中连片保护利用示范县,宜兴更是入选国家传统村落集中连片保护利用示范县。

当传统村落成为城市的“诗与远方”,如何接好这波“流量红利”,构筑可持续发展之势,成为摆在“开发与保护”面前的一道必答题。

近年来,随着城镇化、工业化进程加快以及都市文化的冲击,传统村落的村民迫切希望改善居住条件,拆旧建新的需求增加。

与此同时,“新农人”返乡后往往过多借鉴外来现代建筑风格,将传统村落建筑形式和布局打乱,造成“千村一面”或风格杂乱,甚至出现建设性破坏。

“农村‘空心化’,民间技师工匠外出打工或转行,传统工艺濒临失传,一些保护性修复缺乏专业性指导。”

业内人士一针见血指出,资源整合要因地制宜,广袤乡村当下仍是“人才洼地”,传统村落还有许多待细致深度开发的“留白地”,在资金、土地、产业、人才上亟需政策支持,探索一条村民支持、上下联动、多部门协同、全社会参与的传统村落开发保护之路。

可喜的是,我市正编撰《无锡市传统村落图志》,内容包括传统建筑遗存、村庄人居环境、保护与发展情况等。

“将形成可感可知、有声有色的传统村落‘复活图’,记录发展变迁和特色传承,为‘一村一策’保护和资源开发绘制详细蓝图、提供建设依据。”市住建局相关负责人说。

乡村作坊里直播带货、AI赋能“云端”养殖种地、村庄农舍开发“元宇宙”夜游、星空稻田间举办音乐会、数字游民走进千年古村,年轻的“乡村合伙人”进村上班、投身田野……

无锡传统村落保护开发的场景令人畅想。

“开发不是全盘焕新,是让传统活在当下。”

在东南大学建筑学院相关专家看来,融入低碳生态、数字科技等方式,既留住乡愁,又促进发展,无锡传统村落的“活态传承”大有可为。