地名,是历史的产物,也是城市的记忆。江阴地名源远流长,蕴藏着深厚的历史积淀和人文内涵,《江阴地名故事》此前推出的镇街篇广受好评。

岁月流淌,时光悠扬。接下来,我们将陆续推出江阴的老街古巷,和大家一起走街串巷,重温江阴人的独家记忆!

司马街

司马街,东西走向,东接人民中路,西连中山路,长约335米,是江阴城内最为古老的街道之一,相传建于南朝梁代,至今已存1400多年。

据说,司马街,得名于两位历史名人。一位是南朝梁代昭明太子萧统,另一位是出身在老街的明代兵部尚书徐晞。一文一武,前者是风流浪漫,一部《文选》传天下,后者是决战烽火硝烟,“智破象阵”扬后世。

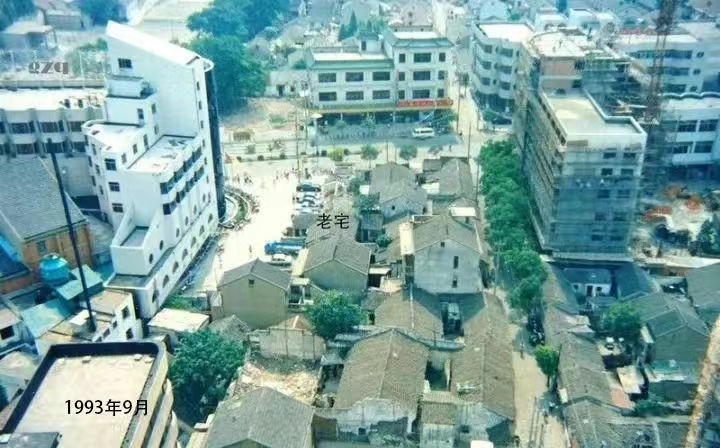

△1993年的司马街

△1993年的司马街

相传一个阳春的午后,眉清目秀的昭明萧统太子缓缓地走进了威严厚实的江阴城城门,走进了县衙门前的大街——西大街。这时的大街,春风沉醉,百花吐艳,太子萧统骑在马上前行。但马竟不肯走,他觉得奇怪, 只好下马,跟在马的后面行走。不知始于何时,马儿仿佛变成个美丽女子,在街上欣赏美景。他跟在后面和她一边欣赏美景,一边喃喃细语。 街人闻之,就把太子萧统跟在马后欣赏大街美景的一段路称为“始马街”, “始”,是开始和跟的意思。

△1993年的司马街

但美景虽好,太子萧统代父出家心切,后歇于顾山香山寺,在昭明楼编纂《昭明文选》。有一日,太子闲时出香山寺散步,碰上了同是在山上散步的尼姑慧如。俩人一见钟情,爱上了对方。不久,慧如相思成疾而逝。 太子闻之,哀痛不已,遂在慧如生前所居之处手植了两粒红豆籽,成树两棵,而后互相缠绕合二为一,长成了一棵红豆树。诗人王维从江阴过,见到这株红豆树,便作了心醉了世世代代痴心男女的《相思》诗:“红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。”

“始马街”只是一个美丽的传说,司马街得名主要是因为明代兵部尚书徐晞。

△徐晞,字孟晞

明永乐年间,徐晞由县掾吏入仕,初授缮工司都事,历工部郎中。后进入兵部提升为右侍郎。徐晞曾协助甘州边将,镇守过大漠边关的哨口要隘,还两度奔赴西北,坐镇凉州要塞。而南下云南剿灭叛军,是他一生戎马倥偬征途最为遥远、战绩也最为辉煌之举。正统六年(1441年),镇守云南麓川的边将任思发叛乱,靖远伯王骥率大军15万讨伐,徐晞奉命督运军粮。叛军常常从偏僻小路抄近劫粮,徐晞激励将士迎战,伏击敌人,确保粮道畅通。叛军为阻止明军清剿,用大象作开路先锋,进行反扑。 徐晞实地观战后,决定用“智”取胜,他暗中组织工匠日夜制造成批铜人和车辆,然后下令每辆车上安放两个用炭火烧红的铜人,开战时,敌军照旧指挥象群冲过来,徐晞即命士兵放下铜人,退回军营。当那些大象伸长巨鼻触及滚烫的铜人时,一头头顿时狂叫乱跳,往回逃奔。当敌阵大乱之际,徐晞又传令击鼓进军,将士一拥而上,直破叛军,取得了讨伐叛逆战役的彻底胜利。大军凯旋还京,徐晞以督馈粮饷、“智破象阵”立下大功荣升为兵部尚书,还兼任殿试读卷官。英宗天顺元年(1457年)徐晞告老还乡,就在司马街府邸后院营造孟园。时人用“卷幔山川尽,凭栏日月来”诗句吟咏该园。徐晞死后葬在东门外绮山北麓,皇帝钦赐他两块题为“恩荣弈世”和“大司马”(司马是西周时期就开始设立的官职,主掌军政与军赋, 常统帅军队出征。汉武帝时,撤除太尉,置大司马,后世用来作兵部尚书的别称。大司马和大司徒一样,都是皇帝所倚靠的当朝重臣)的坊额,巍峨高大地建立在大街上,后人为了纪念徐晞,就把他所住大街称为司马街。

△司马街原有的大司马牌坊

从隋朝起,因县府设在县前街——大街西段,司马街渐为闹市,街市也向城内到处延伸。宋、元、明、清期间,司马街更是繁荣兴盛,人头攒动,热闹非凡,米豆、土布、烟酒、杂货、药店、茶馆、面馆、饭馆、笔墨庄、书局各商号、店铺遍布.……有人将之繁华程度比做苏州观前街。

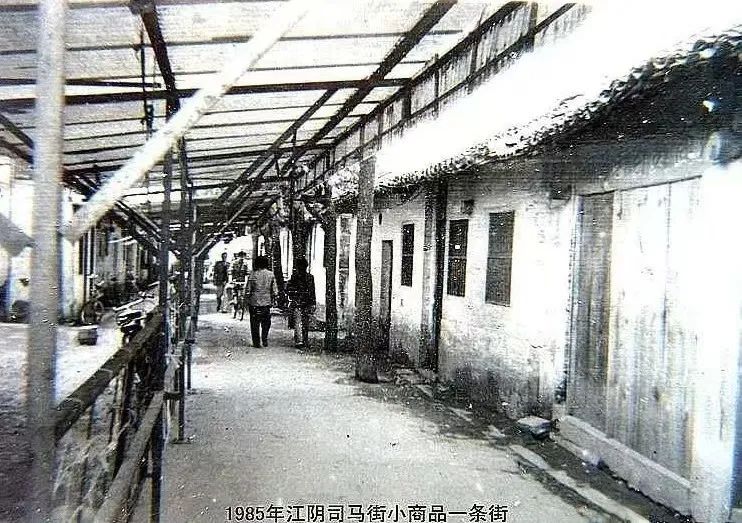

△1985年司马街小商品一条街

司马街在南朝梁代,原为横贯江阴的主干道西大街的一段,虽不长, 在古代却出过两位兵部尚书。除了明代徐晞外,清代还出过一位兵部尚书曹毓瑛。曹毓瑛,字琢如,道光拔贡,授兵部七品小京官,为官二十八年,历经道光、咸丰、同治三朝,官至左都御史、兵部尚书、军机大臣,是一个位高极品、显赫一时的慈禧宠臣。曹毓瑛生于嘉庆十八年司马街一个建自明崇祯末年的古老宅第里,他的祖父曹学礼、父亲曹昶,乾隆年就居住于此。司马街大司马坊里曾建有明代风格的曹氏故居,曹氏故居原有5进及花园,后因大街(人民路)改造,将第3进中厅按原样移建至今司马街20号,也就是现晚清名中医曹颖甫故居。

如今的司马街,静静地坐落于城市的繁华之中,宛如一条时光纽带,连接着过去与现在。

文字内容摘自《江阴地名掌故》作者:文达