地名,是历史的产物,也是城市的记忆。江阴地名源远流长,蕴藏着深厚的历史积淀和人文内涵,《江阴地名故事》此前推出的镇街篇广受好评。

岁月流淌,时光悠扬。接下来,我们将陆续推出江阴的老街古巷,和大家一起走街串巷,重温江阴人的独家记忆!

南所巷

古代江阴南城门有城楼,城楼下设有两个城门,一个是从忠义街延伸来的城门,另一个是“水门”,水门可通船。这条水道便是城中通江河的支河,水道北为青果巷,水道南则名南所巷。南所巷、北锁巷与青果路隔青果河而对,在明朝以前便存在。现如今,青果路店铺林立,热闹非凡,而南所巷、北锁巷则远离喧嚣,少有人问津,渐渐沉寂下来。作为曾经的入城主道,南所巷又有怎样的历史呢?

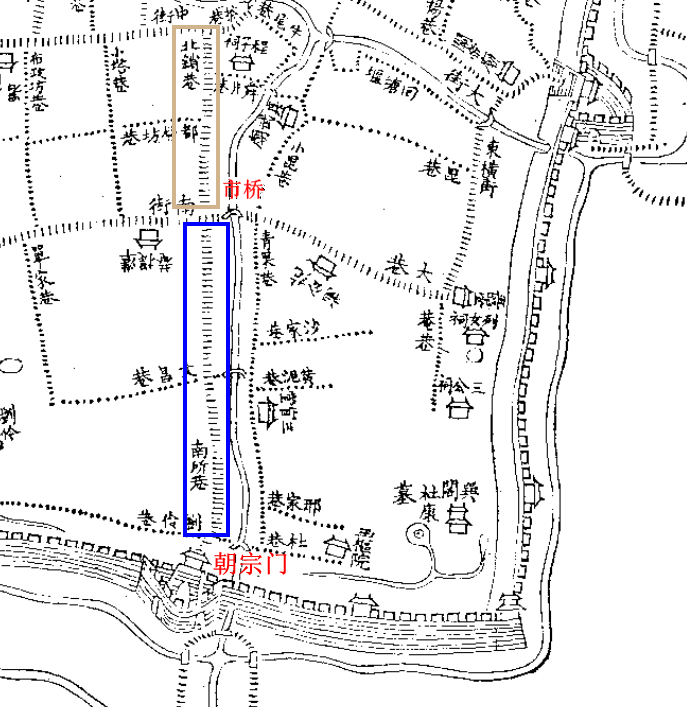

△古地图中的南所巷

江阴地处江尾海头,水产丰富,尤其洄游鱼种繁多。过去,每年春夏,一种名叫子鲚的鱼会从大海洄游至长江江阴段,此鱼长形如刀,鱼体细嫩,尤其雌鱼腹中多籽,含有丰富蛋白质。子鲚几乎无刺,经油一炸后,香脆无比,是江阴本地美食。元末,朱元璋大军先后在江阴的秦望山、巫子门大败张士诚的军队,镇守江阴的吴良设宴招待朱元璋,其中一道菜便是子鲚。朱元璋品尝之后,赞不绝口,遂将其列为贡品,每年需进贡500斤。嘉靖《江阴县志·食货记》记载:“鲚鱼春初出江中,形如刀而长者名鲚,又子鲚。四月最盛,岁以充贡。”为更好保存子鲚,当时朝廷于洪武十三年(1380)在南所巷西侧设咸晒所,置专人管理腌晒子鲚及进贡事宜。咸晒所位于南所巷中段西侧,因贡子鲚咸晒所而得名,叫南所巷。

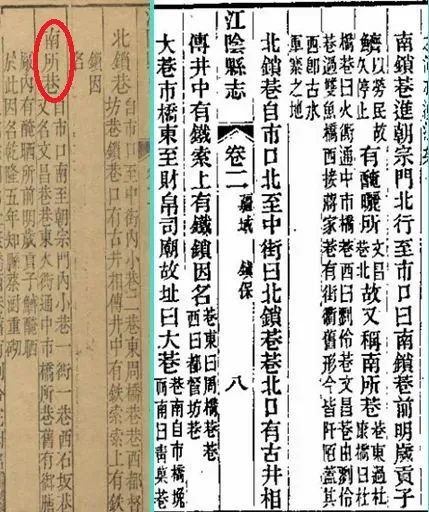

△《江阴县志》中对南所巷的记载

为何要将咸晒所建在南所巷呢?据《江阴县志》记载:“(南所巷)巷西曰刘伶巷文昌巷,由刘伶巷过双鱼桥西接蒋家巷,有街衢旧形今皆阡陌,盖其西即古水军寨之地。”南所巷西侧到蒋家巷这一片区域曾是水军营寨旧址,有大片的空地作为晒鱼场所。隆庆元年(1567),光禄寺卿(专管朝廷祭飨、筵席及宫中馐膳)赵锦到江阴做县令。他履职后深感进贡子鲚鱼干是一件扰民的事情,而子鲚在宫中馐膳中无足轻重。于是他奏请朝廷,说明子鲚捕捞的艰辛,请皇上恩准罢贡。朝廷通达下情,将子鲚进贡量削减到50斤。清朝建立后,子鲚也不再被列为贡品。诗人沙增达曾有诗记述:“鲚鱼作贡重江乡,御食珍奇例献尝。咸西随时应得所,石坊界下喜朝阳。”

△原南所巷旧宅

那后人为什么又误称之为南锁巷呢?这是因为南所巷与北锁巷是南北贯通的一条进城的主巷道。南所巷东紧靠河道,从南所巷到北锁巷头,全长约500米,东侧河道上分别架有三座石板曲拱桥,分别通向刘伶巷和小毗巷、大巷等,这三座桥是杜康桥、市桥、周桥(这区域呈现了典型的江南水乡风貌)。以市桥为界,南为南所巷,北为北锁巷。为什么叫北锁巷呢?因为北锁巷头有一口公用古井,当年不知什么原因,古井圈口固有铁链铁锁,因而叫北锁巷。时光流逝,后人口误为南锁巷。从北锁巷到头即为安利桥,那时南门人就是从这两条巷走过进入学院场的。

△如今的北锁巷

1947年,南所巷内开了一家安泰翻砂工厂,即后来的国营江阴机械厂,之后江阴机械厂大门改为朝东面向青果路,南所巷也就此中断,如今一大部分也被改为了停车场。而北锁巷因靠近中街,则在很长一段时间内相当繁华,店铺林立。鸿雁公寓大楼建成后,南所巷、北锁巷彻底断连,现在不足60米的北锁巷,还保留了青果路经中街到城中菜场的通道功能。

部分文字内容摘自《江阴地名掌故》作者:昌达