云龙山叠翠苍茫,黄河故道波光潋滟,在刚刚过去的五一假期里,徐州重点打造的“彭城七里”爆火出圈。在这条纵贯南北、长约3.5公里的历史文化轴内,游客可一站式领略从“彭城汉风”到“户部繁华”的多样文化。这一文化新地标正是江苏在区域特色自然和人文资源调查工作的一次初步探索。

江苏文化积淀深厚,历史遗存丰富。如何将存量资源切实转化为经济增量,把自然风光和人文风情进一步转化为文旅产业的持续魅力?2024年11月,自然资源部部署在全国五个省区开展试点工作,江苏省徐州市汉文化产业区、苏州市历史城区和太湖生态岛、扬州古运河三湾段四个区域入选,数量居全国最多。近期,各个试点区域已全面完成调查工作,凝练总结各自实践经验,创新应用场景。新华日报·交汇点记者前往试点区域进行采访。

为什么要调查?

自然与人文资源共同组成地域“DNA”

江河湖海交织成网,吴、金陵、淮扬、楚汉多个文化交融碰撞。江苏在自然禀赋和人文资源上有着得天独厚的优势,两者结合能碰撞出怎样的火花?对自然资源部门来说,这是个新课题。

“过去自然资源重点调查自然的本体属性,比如面积、大小、位置,类型是耕地、林地还是草地。这些数字不能完整展示出自然资源的全貌,更无法反映其背后的历史意义。”江苏省自然资源厅调查监测处处长杜国庆说。

以入选试点的扬州运河三湾为例,从水利智慧结晶到盐商文化再到近年来生态修复后的改造升级,运河三湾见证着时代变迁中自然、人文与经济的相辅相成。扬州市自然资源和规划局调查监测处相关负责人表示,只有充分挖掘融合三湾地区水资源、森林、湿地、历史遗迹、诗词等特色自然和人文资源,才能更立体全面地讲好运河故事。

山灵水秀中蕴涵着人文情怀,江风海韵中深藏着人生哲思。江苏的每一处“诗与远方”,都是自然与人文共同执笔写成的。苏州市自然资源和规划局调查处相关负责人表示,区域特色自然资源与人文资源是相互依存、共生共融的生态系统。“自然资源为人文资源提供物质基础和创作源泉,人文资源则赋予自然资源以文化内涵和经济价值,形成‘自然—人文—经济’的良性循环。”区域特色自然资源和区域特色人文资源相互交织,共同构成了地域独特性的DNA标识。

2016年,江苏提出打造“水韵江苏”旅游强省品牌,已经展现出自然与人文融合发展的思路。本次试点工作由自然资源部门牵头,既发挥“老本行”优势,为规划修编提供详细、精准的自然与人文资源空间信息,又与文旅多部门强强联手,激发消费新活力。

迈入“存量时代”,各地文旅发展存在不同的瓶颈,需要挖掘新的增长点以求突破。以本次试点区域为例,徐州汉文化资源虽然丰富,但景点之间互动效率相对较低,存在“各卖各票,游客看完就走”的现象。苏州太湖生态岛存在旅游旺季人多、淡季人少的现象,如何让游客变留客成为亟待解决的问题。

自然与人文资源里埋藏着城市经济发展的“富矿”,本次调查工作就为未来文旅发展提供了新的抓手,打开了一扇新窗,更构建了自然与人文连接的桥梁。在整体性、系统性保护的思维下,区域自然与人文调查试点工作将深度挖掘区域特色要素的复合价值,通过构建多维度资源数据库,推动文化传承与创新互动并进,讲好本地特色故事。

如何调查?

构建“基因库”以“价值标尺”丈量风光

落实到具体试点工作中,自然资源和人文资源调查什么?如何调查?

首先,要对试点区域的特色资源摸底,进行“地毯式”的数据收集。从多源遥感影像到自然资源调查监测结果,从文物普查数据到专项规划资料等,凡是跟特色自然资源和人文资源相关的,都需要调查。

扬州市自然资源和规划局牵头,联动水利、生态环境、文旅等多部门协同勘查获取一手数据,共同搭建共享平台破除信息孤岛。“在自然资源系统原先调查成果基础上,人文资源调查还覆盖了档案管理部门及文保部门提供的历史文献、物质文化遗产等资料,甚至包括民政部门与社区组织提供的社区层面人文资源情况。”扬州市自然资源和规划局相关负责人介绍。在材料收集之外,还要针对缺失数据进行现场补充调查,试点区域各市以实地调研、现场走访、无人机拍摄等方式对缺失数据做补充调查,对疑问数据做核查。

海量数据收集完毕,下一步要统一建库评价。

特色资源数据格式不一、介质不同,图片、数字、图表、视频等形式“五花八门”。为了能在“一张图”上精准叠加并被后续调用,需要建立“标尺”,规范有序地进行分类表达。本次全省试点工作对各类特色资源的数量、范围、价值等属性进行量化,构建特色资源基础数据库,调查形成各类特色资源数据超19万条。

数据要标准化整合,但评价体系不能一概而论。“此项调查工作不能干成纯技术活。”杜国庆强调。以往自然资源调查都有一套“标准答案”,可以用固定的评价体系分析,但是区域特色资源并非千篇一律,需要结合各地实际,探索新的评价指标。

“过去评价资源只看历史价值。现在我们还要试图回答:能吸引多少游客?带动多少就业?”徐州市自然资源和规划局调查处副处长唐仰军介绍。在深入分析调查数据后,徐州从经济价值、社会价值、生态价值三个维度,将资源价值拆解为13项指标,兼顾经济价值、社会文化传承和生态保护功能。苏州则从遗存价值、经济价值、社会价值、生态价值四个维度衍生出15个准则,细化为37个指标。扬州基于生态环境、历史文化、产业融合发展资源三大维度细分出8类22条评价指标。同时,扬州还根据发展情况,定期更新资源指标,通过市民问卷、企业调研、专家访谈等方式,及时收集意见优化评价体系,使规划更加与时俱进。

用数据“解码”历史,除了评价指标多维度之外,呈现方式也是多形式的。

点开苏州太湖生态岛平台,大范围、高精度、高清晰的实景三维数字场景让人仿佛置身太湖岛上空。点击果园、农场可以查看航拍图。点击摩崖石刻等人文景观,可以了解位置、面积、年代、看护现状等情况。二维调查图件与实景三维地理场景相结合,再叠加各类自然资源调查监测和补充调查成果,数据平台从多角度对调查资源进行实景化呈现。扬州构建数字孪生城市系统,并引入智能监测系统,运用遥感技术、物联网感知设备等,实时监测运河生态环境、文化遗产保护情况,提供高效、精准的“数据底板”。

全省试点区域基于实景三维模型,以空间化表达直观展示特色资源分布与底数,区域总面积近117平方公里,绘制了文物分布、花卉景观分布、文化体育设施分布、历史街区风貌特征及演变等51幅专题图。

调查成果怎么用?

多途径解锁资源“炼金方程式”

数据躺在资源库里,只是一串串代码。调查的最终目的是助力江苏将资源优势转化为经济价值,探索“资源—场景—价值”转化路径,让数据真正“活”起来。

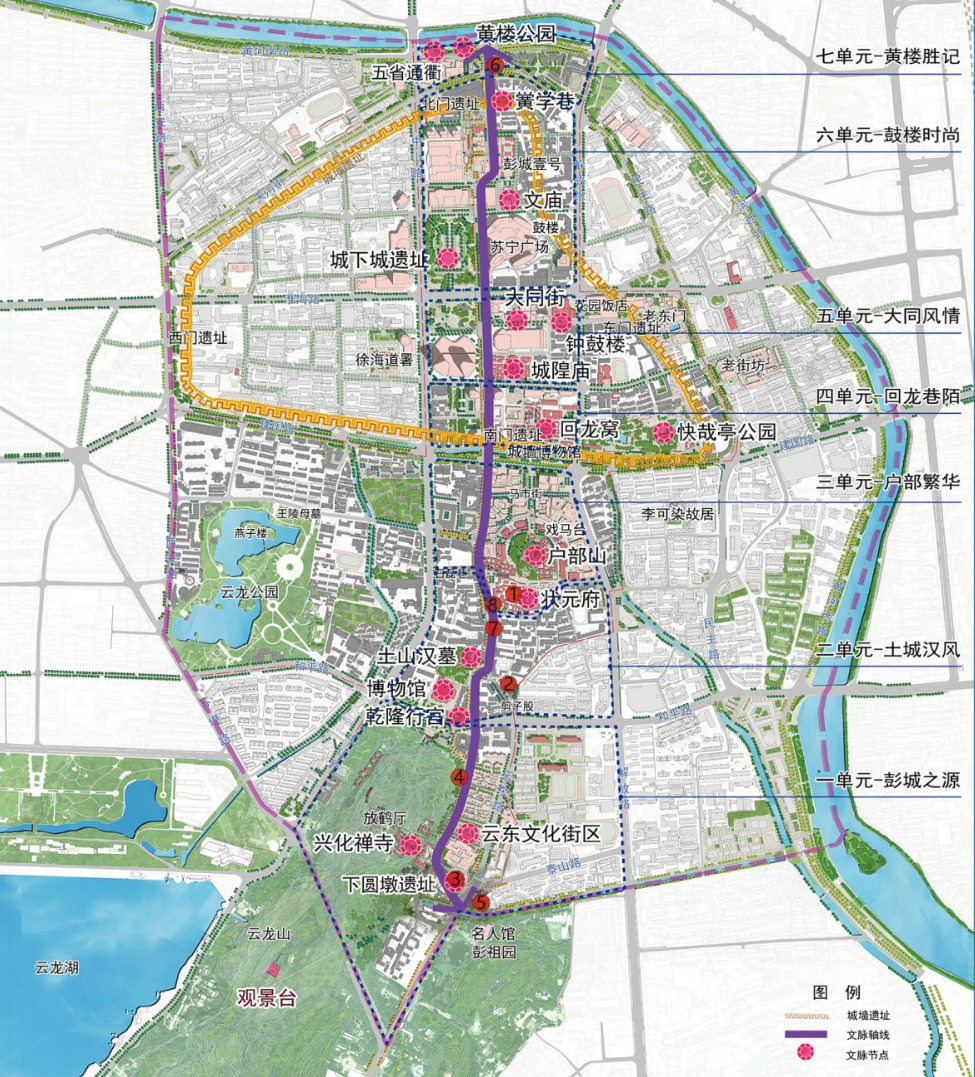

徐州“彭城七里”在五一假期受到热捧。一面是飞檐斗拱的灰墙青瓦,一面是新鲜有趣的潮流店铺,自然景观与历史人文资源在这里实现了紧密“相拥”。“我们将成果数据与文旅局共享,为他们编制产业规划和旅游规划提供依据,后续再将文旅规划纳入国土空间规划和详细规划中,通过规划引领产业,做好用地保障,助力产业落地。”唐仰军说,下一步徐州将进一步深挖两汉文化、运河文化IP,打造沉浸式文旅体验,培育汉韵园林、非遗工坊等特色场景,形成自然与人文交织的立体经济生态。

徐州率先探索了落地的新场景,自然与人文资源实现经济价值转化的路径之一正是将过往“单打独斗”的文旅资源串珠成链,线下推出各类主题化、定制化旅游线路,线上推广VR全景云游等新服务。

苏州平江历史文化街区以文博探访为主题,串联游览状元博物馆、评弹博物馆、昆曲博物馆以及耦园;以古巷漫步与美食体验为主题,游悬桥巷、乘摇橹船,赏水巷美景,访洪钧、顾劼刚故居,在鱼食饭稻品苏式美食。“基于历史名人足迹调查成果,未来还可以打造历史名人书院与古城文脉探索旅游线路规划,推动相关博物场馆、文保单位等特色人文资源开放共享,实现历史名人足迹IP空间串联开发。”苏州市自然资源和规划局调查处相关负责人说。

戴上VR眼镜,瞬间置身运河三湾湿地公园之中,大运塔、文峰塔、天中塔等建筑“以假乱真”,足不出户便可畅游中国大运河博物馆。基于调查数据复原的明代“三湾抵一坝”水利模型,更为游客直观呈现古代人的水利智慧。在苏州历史城区,游客可以代入数字人视角,行走在平江九巷元宇宙中,沉浸式感受宋代《平江图》里的水巷风貌,还可以一窥大成殿内景。VR技术破解了文化遗产保护与开放难以兼顾的矛盾。

自然与人文资源的整合更为两山转化探索了更多的可能性。

太湖生态岛以碧螺春茶闻名,利用自然资源调查监测成果与遥感影像,可以动态跟踪茶树生长环境,开发高品质生态特色农产品。目前,项目还为碧螺春茶博物馆打造了全景云游系统,已投入使用。“生态产品+文旅+康养”的全方位开发,将提升碧螺春的市场附加值与竞争力。

除了当前落地的实际应用之外,不少试点区域的数据平台还引入了AI智能助手,在未来将进一步深度挖掘数据价值,提高数据使用效能。

“我们引入智能体, 就是将数据的分析权让给使用者。每个人都可以根据自己的需求提问,得到想要的答案。数据只是参考,为使用打开更多可能。”江苏省测绘工程院应急测绘与实景江苏研究应用中心相关负责人向记者演示,在平台内输入“哪个村更适合发展乡村旅游?”智能助手开始思考,从基础设施、自然景观、人文景观、生态产品等四个维度分析,很快给出回答。

未来,智能系统接入手机端后,还能为游客提供个性化定制服务,比如游客对清代建筑感兴趣,直接搜索当前定位附近一定范畴内有哪些清代建筑。负责人还表示,下一步智能系统还能跟图像分析模型结合,不再局限于自然语言,比如根据遥感影像判断当前范围内山体是否被开挖过等。

新华日报·交汇点记者 徐春晖 王心婷