地名,是历史的产物,也是城市的记忆。江阴地名源远流长,蕴藏着深厚的历史积淀和人文内涵,《江阴地名故事》此前推出的镇街篇广受好评。

岁月流淌,时光悠扬。接下来,我们将陆续推出江阴的老街古巷,和大家一起走街串巷,重温江阴人的独家记忆!

童梓巷

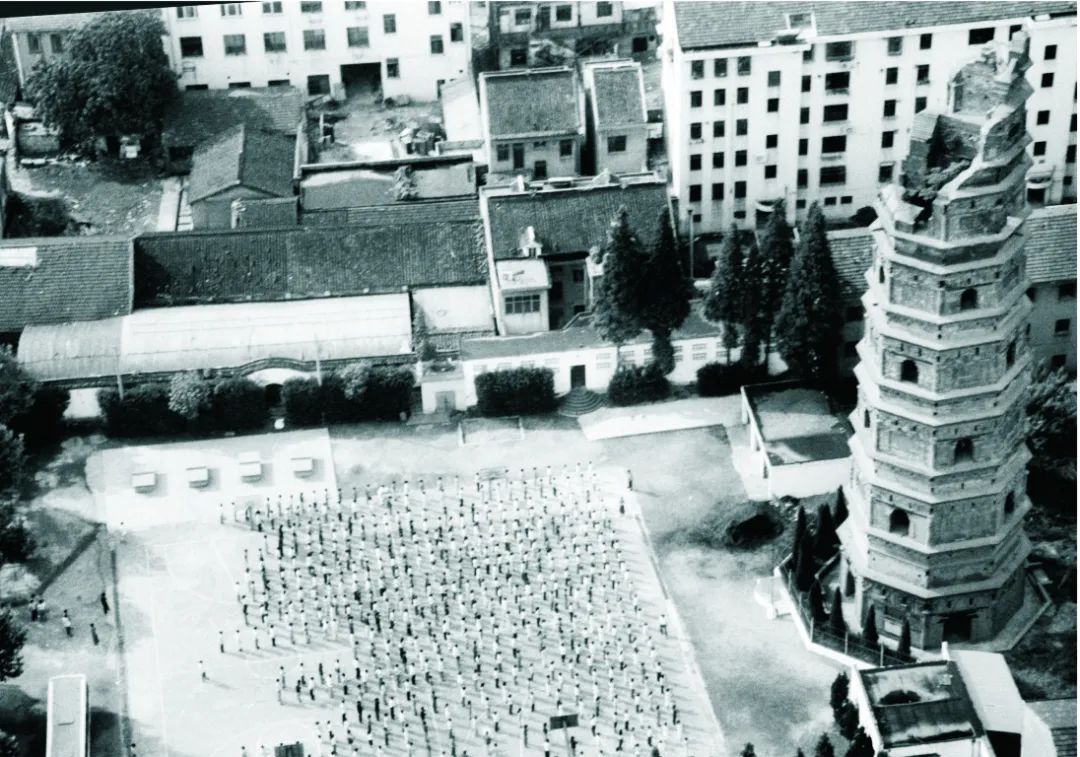

童梓巷,旧位于中街西首,是一条南北走向、长度仅百米的小巷,南与青龙街相接,现已被围入兴国公园的东北方向。当年,这条巷子有两处有名气的地方,一个是兴国宝塔,一个是解放中学。

△当初解放中学的位置

其实,早前在江阴明朝的县志中,这条巷子叫梓潼巷,至于其得名缘由,如今已难以确切考证,据推测在江阴军落成时就有的一条沟通南街和中街的小巷子。

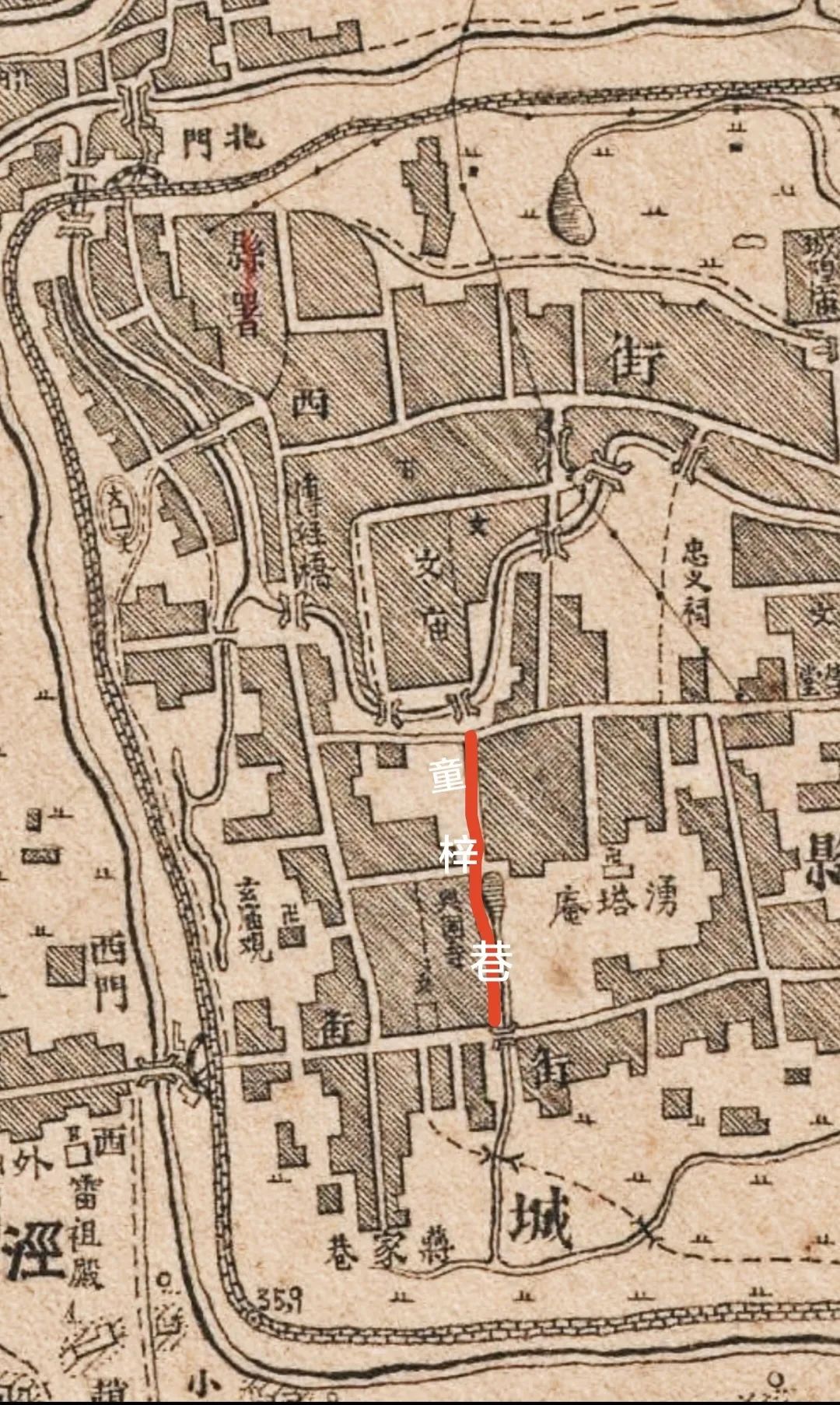

△清朝时期的童梓巷

那么,后来这条巷子怎么又会更名为童梓巷?明清读书人,终日埋头读书,求什么?无非是为了要考取秀才,考取了秀才就有了地位,当时有种说法,“秀才是宰相的根苗”,意思是,若不是秀才出身,不能达到最高的官阶,如大学士、宰相等。还有一说,“秀才不值钱,见官就值钱”,此话怎讲?原来平民百姓到公堂(县政府),见县官要下跪,要称县知事为“大老爷”,而秀才在公堂可不下跪,称县知事为“老公祖”,自称生员,如遇有刑事诉讼,对平民百姓可动刑罚,而对秀才在解除他功名前不可动刑,由此可见秀才的地位。

那时考秀才的学生统称为童生。明朝晚期,江苏学政改设在江阴,周边的童生都要到江阴参加科考。而梓潼巷,北出中街汇征坊即是气势不凡的文庙学宫。江阴文庙学宫规模宏大,各地来求学者如过江之鲫,时称盛事。凡进出文庙学宫就读或常州府属武进、宜兴、荆溪、无锡、金匮及靖江七县来江阴候考的童生,都要从这条巷子鱼贯跨过中街、玉带河,从棂星门进入文庙,久而久之,这条巷好像成为了童生的专道,所以梓潼巷干脆就变成了童梓巷。

△民国初年的童梓巷

不难想象,在科举盛行的年代,童梓巷曾风光无限、热闹非凡。据说当年朝廷按江阴人口田赋比例,每岁考仅有40个名额能考上秀才。所以,不少人考了一辈子功名,即便须发皓白,依旧只是位老童生,而童梓巷默默见证了这一切。然而,随着科举制度的废除,童梓巷逐渐褪去光环,成为一条普通的小巷。如今,伴随着市政建设的推进,童梓巷已经被围入兴国公园的东北方向,只留下历史的回忆。